※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

魔の2歳児と言われるほど、子育てで恐れられているイヤイヤ期。

戦々恐々としているプレママ・プレパパや絶賛イヤイヤ期で苦労している家庭も多いのではないでしょうか?

私自身も2歳児の担任を2回経験し、様々な癇癪をみてきました。

- 5分以上床に向かってかかと落としする

- 寝起きが悪くて毎日1時間泣く

- できないことを補助したら怒る

今回は、イヤイヤ期の子の対応で大切にしていたことやその後どう成長しているか?という経験を共有したいと思います。

2歳で担任していた

クラスの子や

在籍していた子が

数十人働いている学童に

通っているので

追跡調査期間は

6年以上になります

出典:子育て相談ドットコム

- 元保育士

- 学童保育支援員(次期施設長)

- kutoon推進委員会ブログ運営

(子供靴のサブスク)

この子育て”オールインワン”

ブログでは

相方のミキーと一緒に

漫才形式で楽しみながら

学べるようにしています✏️

よろしくね!ハハ☆

今回の記事では、イヤイヤ期の重要性の解説や生活で困りがちな「起床・食事・おでかけ」の具体的なイヤイヤ対処法の例も紹介しています。

実は、イヤイヤ期をうまく乗り越えると今後の子育てがグーンと楽になります。この記事を読むとイヤイヤ期に振り回される生活から卒業することができます。

イヤイヤ期とは感情コントロールの練習

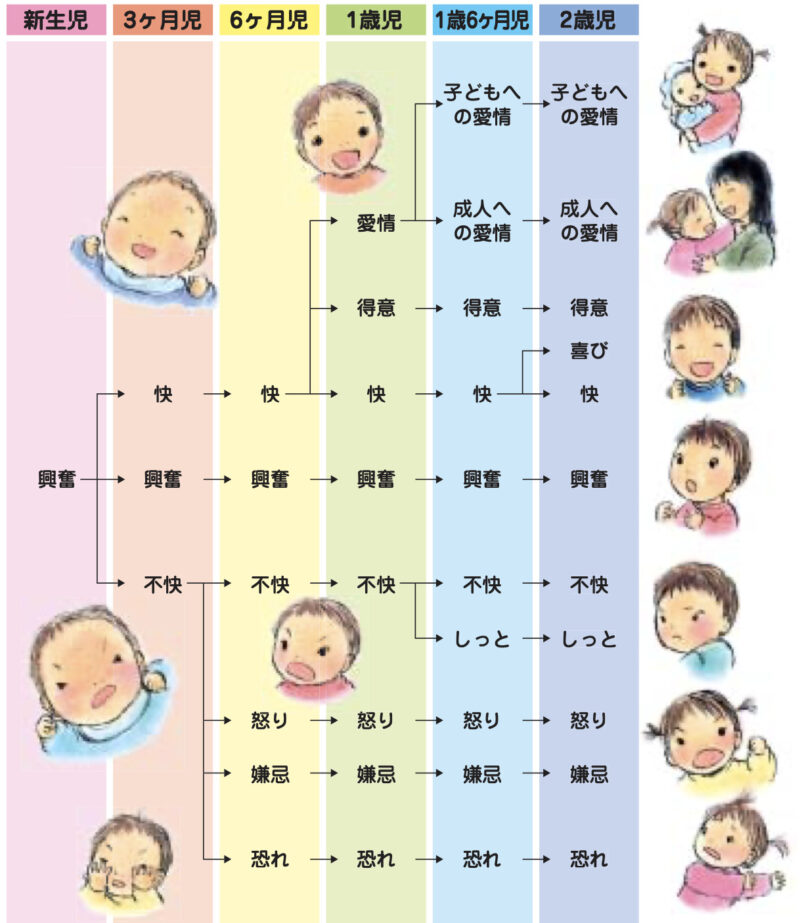

出典:厚生労働省 お母さんと子どものコミュニケーションのためにより

厚労省の感情の分化の画像にある通り、新生児の時は興奮しかなかった感情が2歳で11種類にも膨れ上がります。

感情のビックバンとも

いわれています

しかし、この感情は生まれたばかりの赤ちゃん。うまくコントロールはできません。

感情が赤ちゃんの時に1番やっていけないことは、「ダメでしょ!」と高圧的に叱ること。

幼児期は何で癇癪を起こしているのか自分でもわからない時がしばしばあります。そんな成長段階の時に、高圧的に叱っても、パニックになるだけで余計癇癪が酷くなり、苦労するのは親の方になってしまいます。

親自身が自身の首を

絞めるハメになっちゃう

ってことだね

この感情を大人になるまでにうまくコントロールできるようになる練習の第一段階が「第一次反抗期」とよばれるイヤイヤ期です。

自分の機嫌を自分で

取れない人とは

関わりたくないよね

感情のコントロール不足から、自らを不幸にしてしまっている人っていませんか?

- すぐクレームを言う

- 悪口ばかり言って敬遠される

- 調子に乗って落とし穴にハマる(賭け事など)

人生と感情のコントロールは大きな繋がりがあります!

イヤイヤ期は幸せな人生をおくるために不可欠な発達段階の一種と、覚えておきましょう。

イヤイヤ期は

大変だけど

大事な時期

ということね

イヤイヤ期で自分の感情を徐々に学ぶ

感情をコントロールする練習として、YES・NOの「NO」を表現する練習がイヤイヤ期です。

突然ですが、あなたに質問です!

好きな食べ物と嫌いな食べ物を思い出してください。その理由を詳しく説明できますか?

辛いものが

好きだから

キムチ鍋。

嫌いな食べ物は

コンニャク

わさびとか

辛い食べ物はいくらでも

あるのになんでキムチ鍋?

えーとそれは・・・

嫌いな食べ物は食感が苦手など明確な理由があっても、好きな理由は結構あいまいなハズです。

ミキーのキムチ鍋が好きな理由も、いろんな経験をしてきたからこそ出る答え。

対処法でよくあるのは2択にして選ばせる方法。

画像だけではどっちの果物がおいしいか見た目でわからないように、好き(YES)を選ぶのは高度なことで失敗しがちです。

2択なら

どっちが嫌?

と聞こう

【一生使える】共感の重要性を解説

もう1つイヤイヤ期の対処法でよくあるのは共感が大事という方法。

共感は理にかなっていて、癇癪をおさめるためというより、子ども自身の感情を強く認識させるためという理由が強いです。

癇癪をおさめるため

だと思ってた

共感は、癇癪予防+落ち着かせる一定の効果はありますが、それだけのための共感はもったいないという話

イヤイヤ期は「NO」の表現から始め、徐々に自分の感情を知っていく大切な時期です。親が共感することによって、嫌いなものや好きなものを子ども自身が理解できるようになっていきます。

だから、イヤイヤ期は大変だけど人間として生きるために必要なので、必ず通る発達段階なのです。

- 癇癪を起こすのは感情が迷子の赤ちゃんだから

- 共感が自分の感情を理解する手助けになる

- 自己理解が進む→情緒が落ち着く

- 親子共にハッピー♪

イヤイヤ期は生まれて初めての自分探しです。

自分の感情に向き合った経験が自立した大人への1stステップになるので、時間がある時は共感だけに徹することも大切です。

今の自分は

イヤイヤ期から

できているんだよ

とは言っても

余裕がない

時の方が多いし

対処法を知りたいわ

本題として、子育てでありがちなイヤイヤ期で困りがちな場面の対処法を紹介します。

対処法の間に、実際のエピソードや様々な共感方法を紹介しています

朝起きない時の対処法

- 起床後の作業を極力減らす

- 一緒に2度寝する

- 話し合いは保育園の駐車場でする

- 保育園で楽しかったことを毎日聞く

1番困るのは、仕事や保育園の時間があるのに、朝起きないこと。上記4つの対処法は個別でやるよりセットでやるとより効果があります。

起床後の作業を極力減らす

- パジャマは着ない

- 車の中でも食べられる朝食を常備

- 歯磨きはフッ素配合のスプレー

朝は仕事に遅刻してしまうなど、物理的にも精神的にも余裕がありません。

グズる前提で、布団から抱っこして出発できる準備をしておくのが吉。

娘がパジャマ着て

寝たいと怒るので

保育園の駐車場の隅で

パジャマを着替えた

こともありました。

歯磨きは、赤ちゃんにも使えるレノヴィーゴというフッ素配合のスプレーにとてもお世話になりました。

娘は6歳になりましたが、虫歯もなく歯科検診で「幼児らしい素晴らしい歯だ」と褒められたので、保育者的にもオススメできる商品です。

一緒に2度寝する

起こすと逆ギレされることって多くないですか?

眠い!

保育園行きたくない!

そんな子に有効なのが、一緒に2度寝。

興奮させてしまうと、落ち着かせるのは至難の業です。

一緒に2度寝する時のポイントは2つ。

- 5分早めに起こす→起きたくない

- ママ(パパ)もまだ眠いから次のアラームがなったら一緒に起きようと声をかける

- アラームが鳴ったら再度起こす

1度受け止めることで、興奮状態を防ぐことができます。

それでも起きなかったら?

それでも起きなかったらスパッと切り替えて、親自身の準備をしましょう。

前日に布団から抱っこして出かける準備ができていれば、焦る必要はありません。

話し合いは保育園の駐車場でする

一緒に2度寝など試行錯誤してもダメだとなった時は、抱っこで車に乗せ、保育園の隅に車を駐車して、やりとりをするようにしていました。

イヤイヤ期の子どもは目の前の現象に影響を受けやすいです。

まだ、布団の中にいたい

逆に考えると環境が変わると気持ちが変わりやすいです。

保育園の駐車場で話し合いをすることで、視覚からの情報の助けにより、イメージがしやすく話が通りやすくなります。

- 仲良しの〇〇君来てるかもよ?

- 〇〇先生いるかな?

- 今日のおやつは大好きなクッキーだよ

イヤイヤ期は理性より目先の本能が優先されやすいという特徴があります。その特徴を逆手にとって環境を変えてあげることが1つのポイントです。

どうしてもダメだったら

先生に助けを求めましょう。

車まで出向いたことも

みこしのようにかつがれて

あと、お願いします!と

頼まれたこともあります。

保育園で楽しかったことを毎日聞く

今でも毎日欠かさずにしていることは、保育園で1番楽しかったことを毎日聞くこと。

毎日聞くことで、保育園=楽しい所と刷り込まれるのでグズりが減ります。

娘はイヤイヤ期が

終わりましたが

寝起きが悪いと

「保育園お休みにする?」

と聞くだけで飛び起きます。

この対処法はイヤイヤ期前期の1歳代には難しいですが、言葉が発達してくる2歳代には癇癪予防法として有効です。

保育園での

何のできごとを

今日は話そうかな?

→前向きに登園できる

ようになってくる

自己肯定感やポジティブ思考も身につくのでイヤイヤ期関係なく、楽しかったことを聞くのをオススメします。

給食やおやつの

メニューを

聞くだけでもOK!

ごはんを食べない時の対処法

- 食べやすくする

- お手伝いをしてもらう

- 定期的出す(食べないのも成長)

- ラップをして区切りをつける

- エピソード紹介

食べやすくする

保育園では、苦手な食材は豆粒くらい小さくして1口だけでもOKにしたり、量を子どもに確認して盛ることで食べやすくする工夫をしていました。

他にも、人形を使って、次は〇〇ちゃんの番だよ!と声をかけたり、娘の場合だと熱いのが苦手なので、全然、熱くない、むしろ冷たい食材も「ちょっと冷やす?」と冷蔵庫に入れてあげてから出すという技をよく使っていました。

冷やして

環境を変えて

あげるってことだね

食べる場所を変えたり、アーンしてあげるなど、子ども自身の環境を少し変えてあげるのもオススメです。

お手伝いをしてもらう

外食や保育園では食べるけど、家では食べないってことありませんか?

これも環境がポイントで、食べたくなるようお手伝いをしてもらうのが効果的。

- 買い物で食材をとってもらう

- 箸などを出してもらう

- いただきます係に任命する

一緒に料理を作るというが理想ですが時間もかかるので、小さなお手伝いでも大丈夫です。

子どもにアーンしてもらって、お礼に今度はママ(パパ)の番とアーンしてあげるというのもオススメです。

定期的に出す(食べないのも成長)

幼児食コーディネーターのゆきさんのように、成長の一環で食べなくなることもあります。

2歳児の担任時も娘が2歳になった時も食べなくなるという現象がありました。

しかし、娘が5歳になったらいつの間にか食べられるようになったり、当時2歳だった子が保育園の時は食べなかったけど、8歳の時に急に食べられるようになった姿を目の当たりしました。

なんで食べられるようになったの?と聞くと、「食べてみようと思って食べたら平気だった」とのこと。

実はこの子、かなりの偏食で基本「白米・パン・揚げ物」しか食べない子でした。

1口だけでも食べてみようなど、いろいろ試したけどダメだったので急に食べたのが衝撃でした。

子どもの好き嫌いって

簡単に決めつけられないし

待つことも大切と感じた

出来事でした

ちなみに、その偏食の子は今でも食べられないものが沢山ありますが、とても健康で背の高さもクラスで3番目とスクスクと成長しています。

私はこの経験から、待つことの大切さと子どもにとって栄養バランスよりエネルギー源をしっかり摂取できているか?が大切だと学びました。

野菜嫌いでも

焦らなくて

大丈夫ってことだね

もちろん、ハンバーグなどに野菜を練り込んで食べられる工夫をすることも大切ですが、そればかりだと疲れてしまいます。

工夫してもダメな時は、少量でも定期的に出して食べるのを待つという子どもの更なる成長を待つという方法がオススメです。

サランラップをして区切りをつける

遊んでないで

あと1口で良いから

早く食べなさい!

ヤダー!

食べたくない!!

子どもの栄養を考えるあまり、上記の親子のようなやりとりが頻発で、毎回クタクタ・・・なんて家庭も多いはず。

うちでも

ママと娘でよく

バトルしてました

よくやっていたのはサランラップをして区切りをつける方法。

晩御飯の後お風呂という流れだったので、ラップをしてとりあえずご馳走様。

お風呂に入った後に「もう一度食べる?」と聞き、嫌なら片づけるようにしていました。

これも、1度環境を

変えてあげる

ってことだね☆

大切なのは「楽しく食べられる」こと

食育の研修を何度か受けたことがありますが、食事で1番大切なことは「楽しく食べられること」です。

仮に1食抜けたところで、健康にすぐ直結しません。

栄養面は

給食は食べてるから

OKと1日トータルで

考えましょう

食育の研修で1番の学びだったのが【食べることは生きること】という言葉。

どんなにお金持ち(栄養満点)でも、苦痛を味わいながら生きるのは辛いことです。

親として大切なのは、栄養より食事の時間が楽しいと感じられるようにすること。

そのためにも、粘らずサッと片づけることが大切です。

エピソード①:内なる想いに共感する

一般的に、共感とは

もう、食べない!

食べたくないのね

上記のように子どもが発した言葉をオウムのように返し、気持ちを落ち着かせるというのがレベル1の共感。ママの顔は笑顔でも内心では早く食べてほしいo(`ω´ )oと思っているはず(自分はそう)

共感には個人的に

3段階あると

思っています。

そのレベル2を紹介するね

友人と友人の子(3歳になりたて)I君と一緒にうどん屋さんへ行きました。うどん(冷)が出来上がると、子ども用のフォークがあるものの箸を使い始めました。当然、うまく使えず全然食べられません。

一般的な親心や納得させようとする共感だと

フォークの方が

食べやすいよ?

箸を使いたいんだね!

ほら、難しいでしょ?

フォーク使おう

と説得のために声掛けをしてしまいがち。「箸を使いたい」という内なる想いに本当の意味で共感していないので

箸が良いの!

と失敗しがち。

私がとった行動は、2つだけ。

- 箸を使いたい時は声をかけず、自分のうどんをひたすら食べる

- 箸に飽きた仕草を見せたらフォークを提案する

箸で食べたいという想いを存分に味合わせてから、本人が飽きたタイミングで声掛けをした方が断然成功率が上がります。

このエピソードちょっとオチがあって、結局1番効率が良い「手で食べる」という方法を選びました。

3歳になったから

フォークで食べよう

箸が難しかったから

手にしてみたんだ。

こっちの方が食べやすい

よね。次はフォーク

使えると良いね。

冷たいうどんで、手も洗って特に問題を感じなかったので、手掴み食べを選んだ経緯(内なる想い)に共感した事で、ご機嫌にうどんを食べました。

今回は、フォークを使うという目標は達成できませんでしたが、食べ方を自分なりに考える学習になったという意味では成功したように感じました。

買い物中、駄々をこねた時の対処法

- 欲しいんだねと共感をする

- その場で解決しようとしない

共感をする(レベル1)

前述しましたが、共感をするのは駄々こねを落ち着かせるというより癇癪防止という側面が強いです。

ママ!

アンパンマンの

お菓子がある!

今日はお菓子を買いません!

よくありそうな親子の会話ですが、子どもは大好きなママに自分の好きなものを知って欲しいという願望があります。

知って欲しいという願望がある・ママも好きなはずという思いこんでいる子に、買いません!と叱るとパニックになる可能性大。

買ってぇぇぇ!!

(私に興味ないんだ!

ママも食べたいはずなのに

なんでぇぇ〜!!)

パニックにならないためにも、「おいしそうだね」などと、共感することが有効です。

とにかく否定しないこと。1度否定すると、ずっと不機嫌になって困るのは親の方です。

そんなこと言ったら

余計に買って!と

なりそう・・・

ワガママは心が満たされないとなる

これまで紹介した対処法で、このように思った方もいるかと思います。

- 2度寝する

→1回で起きなくならない? - 保育園の駐車場で着替える

→家で着がえない!ってならない? - 欲しいものに共感する

→余計、買って!とならない?

冒頭でイヤイヤ期は感情がまだ赤ちゃんで、自分を知るためにイヤイヤ期あると書きました。

よく転ぶからといって、病院に行った方が良いんじゃないだろうか!? と焦らないのと一緒で、ワガママになってしまうのではないか?という不安は時期尚早です。

感情がしっかり

しているなら

24時間365日

嫌がるはずです。

でも、昨日と今日で

言ってること違くない⁉︎

という経験があるはず。

そうじゃないのは

感情が生まれたばかりの

赤ちゃんだから。

言動に一喜一憂しない

ことが2歳児の対応には

大切です。

ワガママになる

メカニズムを

知りたい人は

下記の参考記事を

みてみてね☆

「朝起きない・着替えない・食べない・ダダこね」の対処法の共通点は

イヤ!となるのは感情をコントロールする前頭前野が未発達だからです。

暴走機関車トーマスの

運転手みたいなものだね

エピソード②:感情に理由をつける(レベル3)

友人の子I君と一緒に動物園に行った時のこと。パパはショーの席取りのため、私とI君と娘のM(8)で園内を周っていました。休憩で、アイスキャンディーを買うことになりI君は2つ食べたい!と愚図り始めました。お腹痛くなっちゃうなど、理屈を話しても通じません。なので、食べたい!という気持ちに理由をつけることにしました。

美味しそうだもんね。

パパもきっと食べたいと

思うから、パパと合流

したら買うか聞いてみよう

上記の性質を利用して、単純に食べたい!という感情に「好きな人と一緒に共有したい」という理由を上乗せすることで、とりあえず1つだけに納得してもらえました。

ここもちょっとオチがあって、ショーを見終わって休憩がてらソフトクリームを食べよう!となって売店に行くと、会計の隣に例のアイスキャンディーの冷凍庫が置いてあって

ソフトクリーム嫌だ!

アイスキャンディーが良い

(1個目のアイスキャンディー

は残したが)

と愚図り始めました。しかも、ソフトクリームを買い終わった後に(笑)

これは、責任を取らないと💦と思って

パパにアイスキャンディー

食べて欲しかった

んだもんね(内なる想い

の共感)

でも、パパソフトクリーム

美味しそうに食べてるよ!

ちょっともらってみようよ!

(切り替えるための理由づけ)

「食べたい!」という欲求に「喜んでいるパパのソフトクリームをもらう」という初期設定の理由に更に上乗せすることで無事納得してくれました💦

エピソード③:想いをしっかり受け止める

旅行の2日目の外食店で、昨日パパがゲットしてくれたクワガタのおもちゃ持ってきて!と怒り始めました。(家のお風呂にあって取り行くのは不可)

店の外に連れ出し、これだけを話しました。

昨日もだけど、今日も

クワガタのおもちゃで

遊びたいんだね。

じゃあ、この後〇〇する

から、その後急いで

帰って遊ぼうね!

うん、帰ったら遊ぶ

それだけでうまくいく⁉︎と思う方もいると思うので補足をすると、2日目だから成功したのだと思っています。1日目の夕飯時に、クワガタのおもちゃを机の上に置きたい!と言っていたので、机の端で落ちそうでちょっと邪魔だったけど、良いよと認めてあげました。

案の定、落とした時も

だから、言ったじゃん。

違う所に置こう!

とは言わず、「落ちるかもだけどココで良いの?」と再確認。

うん!ココが良い

(ご飯も機嫌良く食べる)

1日目に想いをしっかり

受け止めたからこそ

コチラの話もスッと

聞いてくれたのだと

思っています

大人からしたら下らないような小さなことでも、想いをしっかり受け止めることで癇癪が減ったり、話を聞いてくれやすくなると感じたエピソードでした。

エピソード④:物欲愚図りの小技

エピソード③の後、ショッピングセンターに行きました。すると、I君の大好きな車のおもちゃを発見。

これ、買って!

2日間で1番激しい癇癪でした。ゲーセンで遊んでから後にしよう!も通じません。そこで昔娘にやった小技を思い出し試してみました。

後で買うと他の人に

買われちゃうかも

だから、今買いたいの?

(まずは、後でじゃダメの

共感&理由付け)

うん・・・

(少し落ち着く)

じゃあ、しゅり先生が

ココに隠しておくから

今はゲーセンで遊ぼう!

ひとまず、納得してもらってパパのいるゲーセンへ。そして、さっきのおもちゃを違う所に隠しました。

ブーブない!

泥棒が持ってちゃった

のかも⁉︎お店の人に

聞いてみるね

店員に話しかけるフリをみせて、泥棒が持っていったことにして捕まえたら電話してくれるという事にし、「捕まった?」と何度も聞かれはしますが「泥棒は良くないよね!」と悪いのは泥棒という架空の敵を作る事でコチラへの癇癪は回避できました。

隠したものは、最後元に戻しましょう

ちなみに、隠したけどバレて、売り切れた事にしてAmazonで後で買ってあげるとやりすごしたこともあります(笑)(せがまれたら、Amazonも売り切れ中と困った顔をしてやり過ごす)

様々なエピソードを紹介しましたが、共通するのは

共感+想いの震源を極力、ズラす事なくどう対応できるか?が大切

どう対応できるか?は経験値の部分もあるので万人には難しいですが、まとめとして以下のことを覚えておきましょう。

イヤイヤ期の子どもの関わりで大切なことは暴走した感情の運転手を落ち着かせるために、様々なタイプの共感+落ち着いて判断できるように環境を変えてあげることが大切。

癇癪をおこさせにくくする方法

ここまでは、癇癪が起こってしまった時の対処法を解説しましたが、本来は「癇癪をおこしてほしくない。早くイヤイヤ期を卒業してほしい!」というのが真の願いだと思います。

2歳児の担任した時のエピソードと現場から学んだ癇癪を起こさせにくくする方法を紹介します。

結論を先に言うと、イヤイヤ期で1番大切なことは、嫌という気持ちを安心して表現できるようになる関係を築くことです。

しかし、一緒にただ生活するだけでは、安心して表現できるまでの関係を築くことが難しいです。

保育士時代のエピソード

Hちゃんは、私だと癇癪が激しいのにA保育士だと癇癪を起こしてもマイルド。「なんでだ?」とA保育士をよく観察し、真似をしてもダメでした。

半年が経った頃、Hちゃんの癇癪は落ちついたようにみえました。

愛着関係も築けたし

Hちゃんが成長したんだな♪

成長したから落ちついてきたと思っていた矢先、補助のB保育士がHちゃんを対応すると度々、癇癪を起こす場面が起こりました。

私は不思議に思いました。

- 成長したから癇癪へったんじゃないの!?

- B保育士の声掛けは私と同じ

- 成長や声かけに癇癪は関係ない?

B保育士は昔のの自分を見ているようでした。

とある実験をしてみました。B保育士と交換して、B保育士と全く同じ声かけをしました。

すると、怒りながらも言葉で伝えてくれたので原因がわかり、落ちつくことができました。

何が違うのだろう?と以下のように考えました。

- 成長や手法は癇癪に関係ない

- 4月の自分とB保育士の共通点は何か?

- なぜ、自分だと落ち着くようになったのか?

A保育士は去年もそのクラスを担任していました。私は、4月から新しく担任。C保育士は週2日クラスに入る補助の保育士でした。

最初は愛着関係が築けていないから? という単純な理由だと思っていましたが、C保育士は去年も補助の先生として入っていたので、むしろ自分より愛着関係は築けているハズです。

考えた末に腑に落ちたのが共有体験の差があることに気がつきました。

共有体験をすることで癇癪がへる

2歳の発達段階に平行遊びという概念があります。

同じもので遊んでいるように見えても、考えていることが違うので平行線で交わらないというのが平行遊びという概念です。

つまり、普通に生活を一緒に過ごすだけでは充分な愛着関係を築くには物足りないということ。

Hちゃんの対応がうまくいかないC保育士も、給食や午睡前後など手がかかる時のサポート目的でクラスに入ることが主でした。

一方、私は主担任だったので「一緒にモノを作る・同じもので遊ぶ・一緒の絵本を読む」など、様々な共有体験をしてきました。

伝え合うことで、感覚をお互いに共有し充分な愛着関係が築くことができたので、Hちゃんの対応もスムーズにできるようになりました。

でも、普通に一緒に

過ごすだけじゃ

ダメなんでしょ?

どうすればいいの?

- 共感

- I(アイ)メッセージを伝える

- 同じ物を見る(絵本など)

保育士時代、上記3つを意識していました。

特に重要なのがI(アイ)メッセージを伝えること。

アイメッセージを積極的に伝えることで、子どもなりにその人の理解が深まり、安心貯金が貯まっていきます。

安心貯金が貯まると激しく訴えることが減ります。

遅刻しちゃうから

速く着替えて!

焦るママのように平日は日常のドタバタでアイメッセージを伝える余裕が少ないですが、休日の日だけでも、アイメッセージを積極的に使うことをオススメします。

一緒にお出かけして

楽しかったね♪と

思い出を共有するのも

有効的だよ!

(特にディズ・・・)

テーマパークに行くのは

お金も労力もかかるから

オススメは手遊びの絵本!

あそび歌と物語、1冊で

2つの共有体験ができて

一石二鳥です。

オススメの手遊び絵本を

まとめました↓

イヤイヤ期の対処法まとめ

- イヤイヤ期は初めての自分探し

- 共感で感情に向き合った分だけ親子共に幸せになれる

- イヤイヤ期は自立した大人への1stステップ

【対処法一覧】

- 共感には3段階ある(オウム返し・内なる想い・理由づけ)

- 基本は共感+a(環境を変えるなど)

- 起きない→起床後の作業をへらす・2度寝・車で話し合い・楽しかったことを聞く

- 食べない→食べやすくする・お手伝い・定期的にだす・区切りをつける

- 買い物中の駄々こね→本当に欲しいのは愛情

- イヤイヤ期卒業させたいなら共有体験やアイメッセージが大事

午睡後、毎日1時間泣いていたHちゃんの現在の様子を伝えて終わりにします。

Hちゃんは高学年になり、ハッキリものを言う物おじしない子になりました。

低学年の時はトラブルも多かったですが「自分は〇〇だからこうした」と理由も明確で、言動はキツイこともしばしばですが、友達にも下級生にも慕われています。

最近では無気力な子が多く、将来が心配な子が増えています。イヤイヤが激しい子はエネルギー量が多い子ともいえます。それは、生きる力をたくさん秘めている証拠です。

経験を積んだ今は

おとなしい子ほど

貴重なエネルギーを

どうやって活用するかを

考えることが多いです。

大人からみた困った行動はダイヤの原石。ちょっとした関わりの工夫でキラリと光るものに変身します。

今は、イヤイヤ期の対応が精一杯で辛い!という人が、この記事を読んで少しでも肩の荷が下りれば幸いです。

最後まで読んでいただき

ありがとうございました!

子供靴のサブスク

【kutoon推進委員会】

ブログも運営しています。

当サイト限定特典として

個別相談も対応しています。

興味のある方はぜひ!

コメント